«Ich habe das DBU soweit im Griff»

Andrea Vonlanthen

Wie viele Krawatten hängen in Ihrem Kleiderschrank?

Dominik Diezi: (lacht) Nicht sehr viele. Ich bin eigentlich grundsätzlich ohne Krawatte unterwegs, weil eine Krawatte eher Distanz schafft. Das Amt schafft schon genügend Distanz. Ich möchte das mit der Kleidung nicht noch steigern.

Doch Sie sind jetzt mehr mit Krawatte zu sehen. Gibt es im Regierungsrat eine Kleidervorschrift dieser Art?

Nein, die gibt es nicht. Aber es gibt gewisse Anlässe, bei denen es fast ein Affront wäre, wenn ich keine Krawatte tragen würde. Ich denke an die Sitzungen des Grossen Rates oder den Empfang eines Botschafters.

Sieben Monate als Regierungsrat: Was fasziniert Sie am neuen Amt?

Zuerst einmal die Breite der Themen, die hier zu bearbeiten sind. Aber letztlich geht es immer um den Kanton Thurgau, meine Heimat. Ich kann mich hier einbringen und gewisse Richtungen vorgeben.

Was haben Sie eher unterschätzt?

Das Aktenstudium. Unter der Woche finde ich fast nicht die Zeit dazu. Darum bin ich auch am Samstag oft am Lesen. Ich hoffe, dass ich das bald noch etwas effizienter gestalten kann.

Sie sind nun täglich zwei Stunden länger unterwegs. Woher holen Sie sich diese Zeit?

Ich fahre gerne Zug. Ich nutze die Bahnfahrt auch stark zum Arbeiten. Ich muss viele Mails beantworten, und das geht sehr gut im Zug. Auf dem Heimweg dient ein Teil der Zugfahrt bereits der Erholung. Von daher habe ich zeitlich praktisch keinen Mehraufwand.

Die anspruchsvollsten Projekte sind die, bei denen man grundlegend etwas ändert.

Laut publiziertem Baugesuch wollen Sie Ihren Garten umgestalten. Sie bleiben also trotz der langen Wege in Stachen wohnen?

Ein Wegzug steht gar nicht zur Debatte. Hier geht es um eine relativ bescheidene Gartenumgestaltung mit einer kleinen Pergola und einem kleinen Kanal, für die es halt eine Bewilligung braucht.

Wie viele Leute sind im DBU, Ihrem Departement für Bau und Umwelt, beschäftigt?

Etwa 330. Die meisten sind in Frauenfeld stationiert. Mit dem Amt für Umwelt haben wir auch in Felben-Wellhausen eine grössere Niederlassung. Dazu kommen extern die Leute in den Werkhöfen, im Strassenunterhalt und den Forstkreisen.

Wo stossen Sie da als Führungskraft an Ihre Grenzen?

Die anspruchsvollsten Projekte sind die, bei denen man grundlegend etwas ändert. Das geschieht momentan an zwei Orten. Da ist einerseits die Neuausrichtung der Denkmalpflege und anderseits das Projekt «Rapido», mit dem die diversen Prozesse im Departement beschleunigt werden sollen. Im Generalsekretariat soll ein sogenannter Prozessmanager installiert werden. Das sind zwei grössere Übungen, bei denen der Departements-Chef auch einmal an Grenzen stossen kann.

Wie profitieren Sie heute von Ihrem langjährigen Wirken als Präsident der katholischen Kirchgemeinde?

Hier habe ich meine erste politische Exekutiverfahrung gewonnen. Da habe ich gelernt, Probleme und Herausforderungen zusammen mit anderen Leuten anzupacken, Mehrheiten zu schaffen und mich dabei selber nutzbringend einzusetzen.

Auf viel Gegenwind stossen in Ihrem Departement die Denkmalpflege und das Raumplanungsamt. Wie wollen Sie da die Akzeptanz verbessern?

Bei der Denkmalpflege gehts darum, den Fokus zu schärfen. Der ist ein bisschen verloren gegangen. Im Hinweisinventar sind 23 000 Objekte erfasst. Das ist viel zu viel. Da wollen wir uns mehr auf den Kernauftrag der Denkmalpflege konzentrieren. Bei der Raumplanung muss man einfach sagen, dass das nie eine nur friedliche Veranstaltung sein kann. Einerseits wollen wir Entwicklungen ermöglichen. Auf der anderen Seite soll nicht noch der letzte Quadratmeter verbaut werden. Da kann man es nie allen recht machen. Doch wir sind bemüht, auf Augenhöhe mit den Gemeinden zu tragbaren Lösungen zu kommen.

Die Presse bezeichnet Sie als «Konfliktlöser». Wo werden Sie gerade in Arbon als Konfliktlöser gefragt sein?

In Arbon ist es etwas schwieriger, weil ich da in verschiedenen aktuellen Dossiers befangen bin und nicht als Konfliktlöser auftreten kann. Das übernimmt stellvertretend das Departement für Inneres und Volkswirtschaft von Kollege Walter Schönholzer. Grundsätzlich habe ich für kritische Fälle natürlich meine Leute, die sich auch als Konfliktlöser betätigen sollen. Aber es gibt einzelne Dossiers, bei denen der Chef DBU zusammen mit dem Generalsekretär den Versuch unternimmt, einen Fall zu deblockieren.

In Arbon meinen Sie vor allem die Dossiers «Rotes Kreuz» und «Riva»?

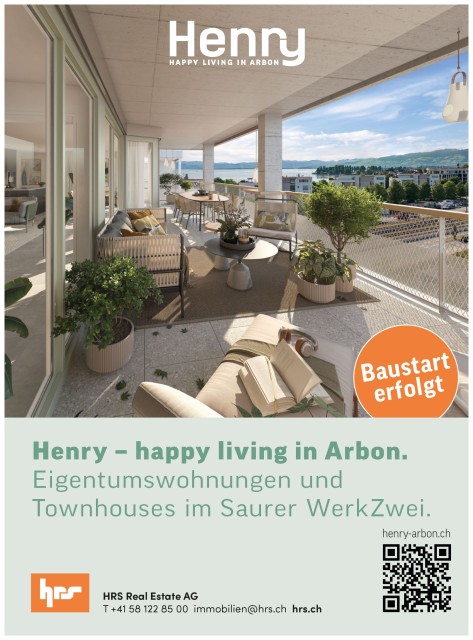

Da gibt es etliche Dossiers - die beiden erwähnten natürlich, dann auch «Stadthof», «Ortsplanung», «Testplanung WerkZwei» und andere mehr. Aber diese Dossiers sind für mich als DBU-Chef infolge Befangenheit kein Thema.

Laut Medienorientierung soll sich die Denkmalpflege «auf herausragende Bauten und Ortsbilder fokussieren». Was heisst das im Fall «Riva»?

Beim «Riva» wird sich dann mal die Frage stellen, wie sich auf kantonaler Seite die Denkmalpflege dazu stellt.

Denkbar, dass da auch die Eidgenössische Natur- und Heimatschutzkommission zum Zug kommt?

Das entscheidet zunächst das Amt für Denkmalpflege. Es gibt die zwingenden Fälle bei sogenannten Bundesaufgaben und dann die fakultativen, bei denen die Denkmalpflege situativ entscheidet, ob sie ein Gutachten in Auftrag geben will. Da mischt sich der Departements-Chef nicht ein.

Welches ist der aktuelle Stand beim geplanten Museum Werk2?

Es geht um zwei Schienen: um das Gebäude und um das Inhaltliche. Bei der Konzeption hat das Departement für Erziehung und Kultur die Federführung. Was mein Departement betrifft, läuft jetzt das selektive Verfahren, um Architekten zu eruieren, die das entsprechende Know-how haben. Sobald diese Architekten gefunden sind, folgt der Wettbewerb zur Sanierung des Gebäudes.

«Beim «Riva» wird sich dann mal die Frage stellen, wie sich auf kantonaler Seite die Denkmalpflege dazu stellt.»

Kulturministerin Monika Knill hielt im «felix»-Interview eine Eröffnung auf 2028 für denkbar. Sie auch?

Das muss das Ziel sein. Bei einer so grossen Übung kann es immer Verzögerungen geben. Aber grundsätzlich sollten wir ambitioniert unterwegs sein.

Im Moment spricht man von Kosten von deutlich über 40 Millionen. Wird auch eine günstigere Variante geprüft, um die Chance in der Volksabstimmung zu erhöhen?

Das sind bis jetzt natürlich gröbste Schätzungen. Aber das Gebäude ist sehr sanierungsbedürftig und überhaupt nicht auf dem Stand, wie wir es für das Museum benötigen. Genaueres kann man frühestens dann sagen, wenn der Architekturwettbewerb abgeschlossen ist. Aber letztlich muss das Volk vom Projekt und von den Kosten überzeugt werden. Das ist so.

Der Städteverband fordert neuerdings Tempo 30 in allen Siedlungsgebieten. Auch für Sie ein Thema?

In dieser flächendeckenden Form nicht. Im Kanton Thurgau sind wir da flexibler geworden – zu Recht. Die Lärmschutzproblematik besteht. Aber Tempo 30 sehen wir im Thurgau nur auf Strecken, wo es wirklich Sinn macht.

Ein grosses Thema bleibt die Bodensee-Thurtal-Strasse zwischen Bonau und Arbon. Wann werden Sie in dieser Sache beim neuen UVEK-Chef, Bundesrat Albert Rösti, vorsprechen?

Man würde in diesem Zusammenhang besser von der N23 sprechen. Die Hauptstrasse von Hasli Bonau nach Arbon ist nun ja schon eine Bundesstrasse. Es ist darum der Bund, der diese Strasse weiterentwickeln wird. Unser Gesprächspartner ist nicht zuerst Herr Bundesrat Rösti, sondern Herr Röthlisberger vom Astra. Mit ihm sind wir in regelmässigem Kontakt. Anfang März werden wir erfahren, ob die N23 im nächsten Entwicklungsprogramm 2024-2027 des Bundes enthalten ist.

Sind Sie zuversichtlich?

Aufgrund der momentanen Signale aus Bern bin ich zuversichtlich. Der Handlungsbedarf ist unbestritten. Doch der Bund wird sicher nicht einfach die kantonale BTS als neue N23 bauen. Er wird sehr detailliert prüfen, ob das wirklich die beste Variante ist, auch unter dem Gesichtspunkt des Landverbrauchs. Es wird mit Sicherheit Modifikationen und Etappierungen geben.

Wie wichtig ist die N23 für den Oberthurgau?

Wenn der Oberthurgau wirtschaftlich mit dem Westen des Kantons mithalten will, dann ist gerade auch die Erreichbarkeit auf der Strasse zentral. Jede Viertelstunde, mit der Fachkräfte schneller aus Zürich hier sind, ist entscheidend. Von daher ist diese Strasse für den Oberthurgau wirklich wichtig.

Als neuer DBU-Chef setzen Sie sich Prioritäten. Welche Prioritäten setzen Sie sich 2023 privat?

Nach einem Jahr des grossen Umbruchs wünsche ich mir auch privat ein Jahr der Konsolidierung. Ich bin einigermassen angekommen im neuen Amt. Ich habe das Departement soweit im Griff. Das wirkt sich hoffentlich auch positiv auf das Privatleben aus. Doch es bleibt eine grosse Herausforderung, genügend Zeit für die Familie zu haben.

Wie halten Sie sich fit für das anspruchsvolle Amt?

Ich gebe mir Mühe, die Fitness in den Alltag zu integrieren. Ich fahre mit dem Velo zum Bahnhof oder bin möglichst oft zu Fuss unterwegs. Über Weihnachten und Neujahr war ich mit meiner Familie in den Bündner Bergen. Wir sind eine sehr sportliche Familie, und da muss ich schon darauf achten, dass ich mithalten kann.

Ihr Herzenswunsch 2023 für Arbon?

Insgesamt hat sich die politische Kultur in Arbon in den letzten Jahren sehr verbessert und entspannt. Ich wünsche mir, dass diese positive Entwicklung auch 2023 zum Wohle unserer Stadt fortgesetzt wird und alle dazu ihren Beitrag leisten.